「給料を上げても社員のやる気が続かない」「指示しないと動かない」――

このような悩みは、多くの製造業の現場で共通しています。

しかし、やる気が出ないのは“性格”ではなく、“人間の欲求構造”に原因があります。

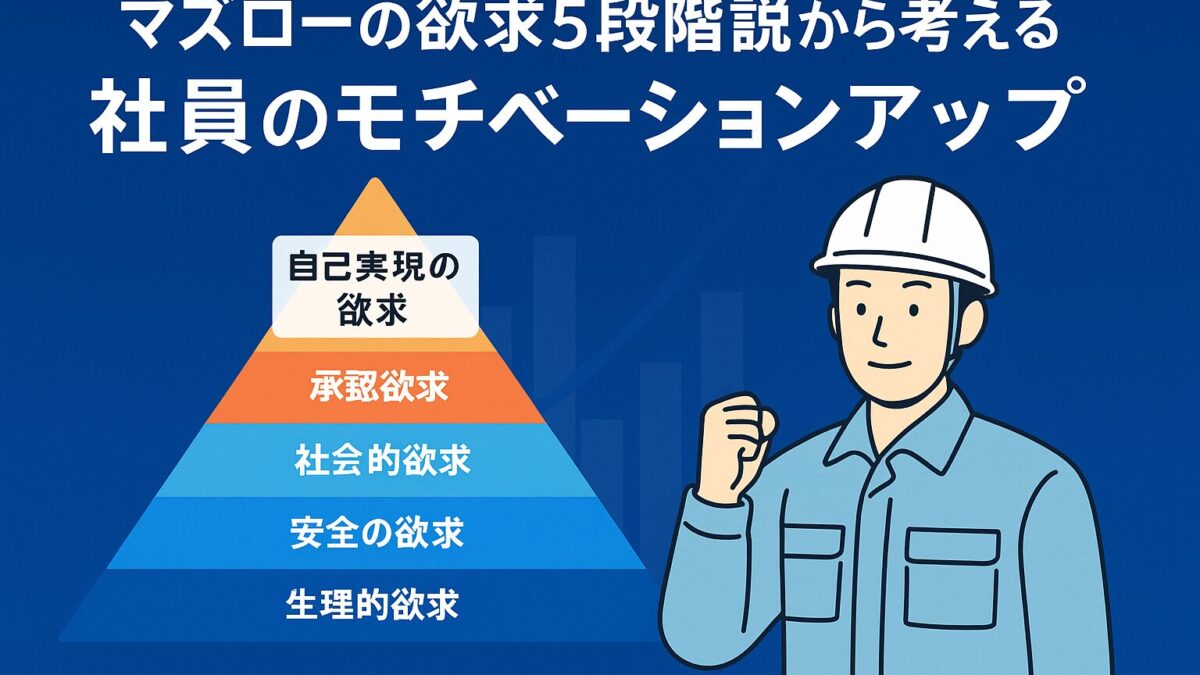

心理学者マズローが提唱した「欲求5段階説」は、人がどのような条件で意欲的に行動するのかを示した理論です。

本記事では、マズローの考え方をもとに、現場社員のモチベーションを高めるための実践的な視点を解説します。

現場改善・人材育成に携わる経営者やリーダーの方に、ぜひ押さえてほしい内容です。

マズローの欲求5段階説とは

心理学者アブラハム・マズローは、人の行動の原動力を「欲求の階層構造」で説明しました。

人は、下位の欲求が満たされると、より高次の欲求を求めて行動するようになります。

この理論が「マズローの欲求5段階説」です。

5つの欲求段階の概要

| 欲求段階 | 内容 | 製造現場での具体例 |

|---|---|---|

| ① 生理的欲求 | 生命を維持したいという最も基本的な欲求 | 給与・休憩・職場の温度や照明 |

| ② 安全の欲求 | 安心して働きたいという欲求 | 雇用の安定・安全な設備・ルール整備 |

| ③ 社会的欲求 | 仲間との一体感・チームへの帰属意識 | 上司や同僚との信頼関係・チームワーク |

| ④ 承認欲求 | 他者から認められたい、尊重されたいという欲求 | 上司の評価・表彰・発言機会 |

| ⑤ 自己実現欲求 | 自分の可能性を発揮したいという欲求 | 改善提案・スキルアップ・後輩育成 |

この5段階は、①から順に満たされると次の段階に進むのが特徴です。

つまり、給与や安全が確保されていなければ、どれだけ「やりがい」を語っても人は動きません。

逆に、基礎が整っていれば、承認や成長への意欲が自然と高まります。

欲求はどのようにモチベーションに影響するか

マズロー理論の本質は、「欲求が行動のエネルギー源である」という点です。

社員の行動が停滞しているときは、単に“やる気がない”のではなく、満たされていない欲求が存在している可能性があります。

たとえば、

- 給与や待遇への不満 → 生理的・安全欲求の不足

- 孤立感や対話不足 → 社会的欲求の不足

- 成果が認められない → 承認欲求の不足

- 成長機会がない → 自己実現欲求の不足

このように、「どの段階が欠けているか」を見極めることが、モチベーション向上の第一歩です。

理論を理解することは、社員の行動背景を“見える化”することにつながります。

製造現場に当てはめてみる

現場で「やる気が出ない」「人が育たない」と感じる背景には、単に性格や世代の問題ではなく、欲求が満たされていないことが多くあります。つまり、モチベーションが低いのではなく、「働く上での満足条件」が崩れている状態です。マズローの欲求段階を現場に当てはめてみると、社員がどの層で停滞しているのかが見えてきます。

現場社員の「やる気が出ない」根本要因

製造現場では、以下のような要因で欲求の充足が妨げられることがよくあります。

・作業量ばかり増えて休憩が取れない(生理的欲求の欠如)

・設備や治具の不具合、安全管理が不十分(安全欲求の欠如)

・職場の人間関係が悪く、意見を言いにくい(社会的欲求の欠如)

・上司が褒めず、ミスだけ指摘する(承認欲求の欠如)

・改善提案をしても形にならない(自己実現欲求の欠如)

このような状態では、どんなに改善提案制度や表彰制度を整えても、根本的なモチベーションは高まりません。大切なのは、「今どの段階の欲求が満たされていないのか」を見抜くことです。やる気を引き出すためには、社員一人ひとりがどの階層にいるのかを把握し、それに合った働きかけを行う必要があります。

承認欲求と安全欲求の満たされ方で変わる職場の空気

多くの現場で鍵を握るのが、「承認欲求」と「安全欲求」です。この2つの満たされ方が、職場全体の雰囲気を大きく左右します。

・安全が確保されていない職場では、社員は挑戦よりも防衛的になります。

例:機械トラブルが多く不安、事故後の対策が曖昧、雇用が不安定など。

→ この状態では、改善や提案をする余裕が生まれません。

・承認が得られない職場では、社員は「どうせ何を言っても変わらない」と感じます。

例:努力が評価されない、改善提案が放置される、意見が聞かれない。

→ この状態では、仕事に対する誇りや主体性が育ちません。

つまり、安全と承認の両輪が整ってはじめて、人は上位の「成長・自己実現」に向かうのです。現場のモチベーションは、「制度」よりも「安心と信頼」の積み重ねによって決まります。

経営者・リーダーが取るべき実践策

マズローの理論を現場で活かすためには、社員のどの欲求段階が満たされていないかを見極め、その段階に応じた働きかけを行うことが重要です。理論を知識として終わらせず、日常のマネジメントに落とし込むことが成果につながります。

欲求段階ごとのマネジメントのポイント

社員のモチベーションを高めるには、「すべての社員が同じ動機で働いているわけではない」という前提を理解することが必要です。それぞれの段階に応じて、リーダーが取るべき対応を整理すると次のようになります。

・生理的欲求と安全欲求

→ 給与・労働時間・作業環境の見直し。設備の安全確保やルール整備、安定した雇用条件の提示が基本。

・社会的欲求

→ チームでの目標設定や改善活動の推進。コミュニケーションの場を設け、孤立を防ぐ。

・承認欲求

→ 成果を言葉で認める、改善提案を取り上げる、他部署にも成功事例を共有するなど「認められる実感」をつくる。

・自己実現欲求

→ 改善リーダーや教育担当を任せるなど、成長機会を提供する。キャリア面談などで将来の方向性を話し合う。

このように、低次の欲求を満たす施策が土台となり、その上に承認や成長の仕組みを積み上げていくことが大切です。順序を間違えると、せっかくの制度や教育が形骸化してしまいます。

「承認」と「成長機会」を仕組み化する

モチベーションを一時的に上げるのではなく、継続的に高めるためには「承認」と「成長」の2つを仕組みとして組み込むことが効果的です。

承認の仕組みでは、定期的な面談や日報コメントなど、小さな声かけを仕組み化します。特に現場リーダーが「ありがとう」「助かったよ」と言葉に出すことで、承認欲求が満たされ、チームの雰囲気が変わります。

成長の仕組みでは、改善活動やOJT教育を単なる作業指示ではなく「自分のスキルを発揮できる場」として位置づけることが重要です。人は成長を実感できるときに、最も強いモチベーションを発揮します。

マズローの理論をベースにしたマネジメントとは、「やる気を出させる」ことではなく、「やる気が出る条件を整える」ことです。経営者やリーダーの役割は、社員が自然と上位欲求へ進めるような環境をつくることにあります。

まとめ

マズローの欲求5段階説は、単なる心理学の理論ではなく、現場マネジメントの指針として活用できる考え方です。人がどの段階の欲求を満たそうとしているのかを理解することで、指導や評価の方法が変わります。やる気の有無ではなく、「満たされていない欲求がどこにあるのか」を見抜く視点を持つことが重要です。

製造現場では、まず安全と安心を整えることが出発点です。そのうえで、承認と成長の機会を仕組み化することで、社員が主体的に行動する職場が生まれます。つまり、モチベーションを上げるのではなく、モチベーションが下がらない仕組みをつくることが本質です。

モチベーションは外から与えるものではなく、内側から引き出すもの。

そのための環境づくりこそ、経営者とリーダーに求められる最大の役割です。

マズローの理論は、「人を理解する」ための基本視点です。しかし実際のマネジメントでは、もう一歩踏み込んだ考え方も必要になります。次回は、ハーズバーグの「動機付け・衛生理論」を取り上げ、なぜ給料や待遇だけでは人が動かないのか、その理由を具体的に解説します。