作業標準書・作業手順書について、違いや役割・使い方などを解説していきます。

メール登録でExcelテンプレートをプレゼントしますので、是非使ってみてください。

作業手順書とは

作業手順書は作業の手順を示した指導書となります。

作業標準書・SOP(Standard Operating Procedures)といった言葉も使われています。

作業手順書・作業標準書・SOPの違い

一般的に「作業手順書」・「作業標準書」・「作業標準手順書(SOP)」といったものは呼び方の違いだけであると考えます。

その工場・会社によって、色々な呼び方がされています。場合によっては標準作業書等の違う呼び方もあるでしょう。

私は作業標準書と呼ぶことが多いですが、支援先で多く使われている作業手順書という呼び名でお話していきます。

マニュアルと作業手順書に違いはあるのか?

先ほど呼び方が違うといったお話をしたばかりですが、マニュアルと作業手順書に関しては概念の違いがあると考えます。極端にいえば、マニュアルはパート向け、作業手順書は正社員向けといった感じです。

私が考えるマニュアルは「マニュアル人間」という言葉があるように、指示されたことをその通りに行う事を目的としたものです。

一方の作業手順書や作業標準書は、作業の勘所なども記載する事により、「人の成長」を促すためのものであると考えます。

職人は「背中で覚えろ」と言われた時代、「技を盗め」という言葉などから、日本人は「自らを高める」事を美学として、捉えていたのではないでしょうか。

外国の職人にも似た概念はあると思いますし、職人的職種では大きく変わらないと考えます。

しかし、合理的な考え方の多い欧米では、作業者レベルが低い人を育てるよりかは、マニュアル通りに動いてもらった方が都合が良いと考えるようです。

日本は全ての人に「成長」を求めるのに対し、欧米などでは役割によって、「成長」が必要な人と、マニュアル通りな人とを明確に区別しているように感じます。

作業標準書の必要性と導入効果

作業標準書によって、作業を標準化させることで、作業のバラつきを抑えることができます。

それにより以下のような効果が期待できます。

品質の向上(安定化)

作業標準書によって作業のバラつきがなくなれば、だれが作っても一定の品質を生み出すことができ、品質が安定していきます。より良い作業を作業標準書に表記することで品質の向上が可能です。

品質は生産要素4M(人・機械・材料・方法)のバラつきによって悪化します。

作業標準書は4Mでいう「方法」ですが、作業標準書の内容の中で人・機械・材料について記載することで、4M全体についてバラつきをなくすことができます。

生産性の向上

作業標準書によって、だれが作っても一定のスピードで製作することが可能となります。

製作スピードの差は人の作業動作の違いによるものが大きいです。

新人とベテランでは、その所作、動きに大きな違いがあります。

作業標準書は所作・動きといった違いを少なくすることができます。

社内教育の効率化

未経験者を長い時間かけて育てたのに、覚えた頃に辞めてしまうといった経験があるといった方は、作業手順書を一度丁寧に作っておけば、指導の負担も辞めた時の負担も少なくなります。

新人や素人作業者を教える際にベテラン作業者が付きっきりでは大変です。

出来るだけ早く、安全に作業できるように指導する事が求められます。

作業手順書にどんな危険が潜んでいるのかなど細かく記載しておくことで、目を離せる時間を増やす事が出来ます。

安全な作業については、完全に任せて作業させる事も可能でしょう。

また、教え方は指導者によってバラつきが出ますが、作業手順書であればバラつきが出ません。

教える時間が取れずに、経験者の採用に頼っていても、求人になかなか集まってこなかったり、来ても条件の良い所に行ってしまったりと人材不足の有効打にはなりません。

作業手順書を整備し、未経験でも覚える事が出来るようになれば、長く勤めてもらえる事を前提に育て、評価をしていく事も出来るようになります。

安全性の向上

作業標準書で危険な行動などについて表記することで、安全性の向上が期待できます。

製造業の経験がない新人の場合、しっかりと伝えないとこういった危険な行動などを理解することができません。人手不足で教育機会が減っている状況では、危険について作業標準書にしっかりと記載して、安全性の向上を推進する必要があります。

属人化の解消とノウハウ共有

作業標準書にノウハウを盛り込むことで、属人化してしまった技術を伝承することにつながります。

作業手順書を定期的に見直し、作業者のノウハウが反映できるようにしましょう。

また、作業手順書を作る時に技術について考える時間が発生します。技術を言語化することが刺激となり、他の技術の言語化もスムーズにできるようになっていくことが期待できます。

ベテラン作業者がどのように考え、どのように工夫したのかを作業手順書に記載しておくことで、作業者に追体験させる事も重要です。

中堅社員には積極的に作業標準書の改訂に参加してもらい、ノウハウを表に出す経験を積ませていきましょう。

多品種少量だから作業手順書は作れない⁈

私の支援先でも「理想的なのはわかるが、多品種少量だから作業手順書が多くなりすぎて作る事が出来ない」と言われる事があります。

本当にそうでしょうか?

確かに全ての製品の作業手順書を作る事は負担が多く、その分のメリットがないように思います。

多品種少量でも作業手順書を有効活用できるようにするコツを考えていきます。

リピートや数量で考える

多品種少量と一言で言っても、製品によって、リピートの多い物や、ロット数が多いものが必ずあります。

こういった物は実際に新人にやらせている事が多いのではないでしょうか?

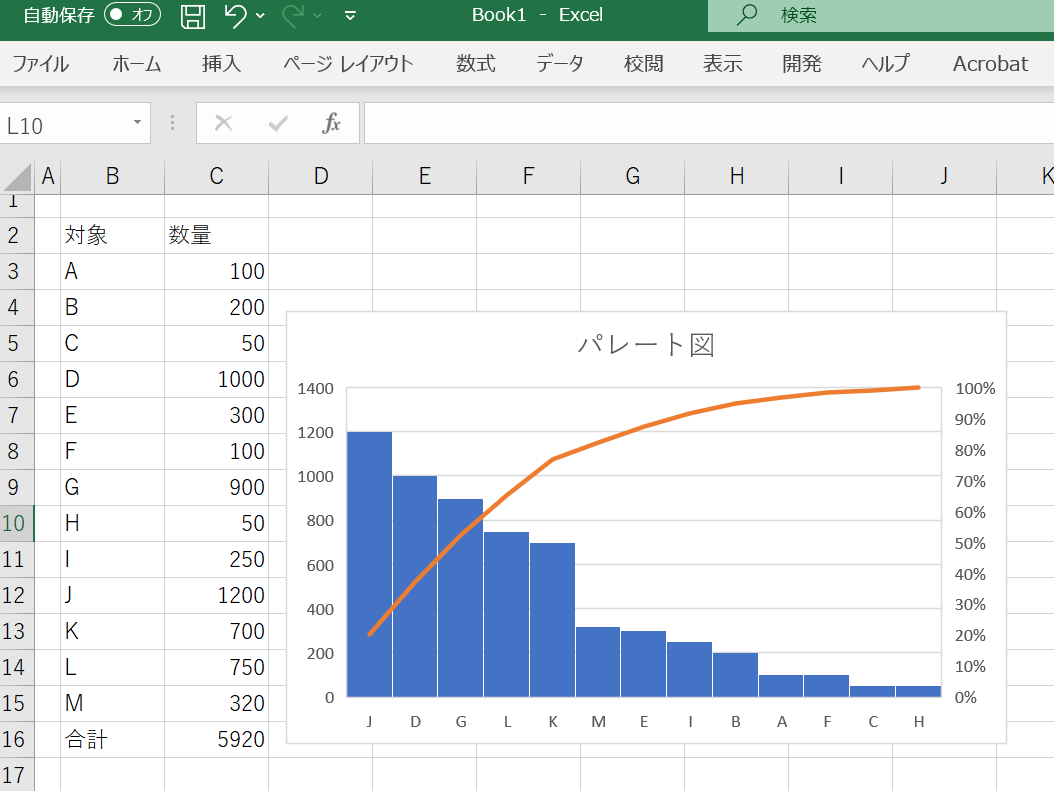

製品ごとの年間の生産量をExcelでパレート図という物を使いPQ分析をしてみると、作業手順書が作れそうな製品が明確になります。

繰り返し行うものほど、作業手順書の効果が大きくなりますので、上位の数種類から作業手順書の活用に取り組んでみる事をお勧めします。

作業方法で考える

一方、数量の少ないものは作業手順書を活用する事が出来ません。では、作業方法で考えてみたら、どうでしょうか?

加工工程は段取り作業・運搬作業・加工(組立)作業といったものに分類できます。

段取り方法の大きな違いは何種類あるでしょうか?

金型の取替方法が全く違うものや、ワークの取付方法が全く違うもの、刃物の取付方法が全く違うもの、そもそも機械の構造が全く違うもの、このように大きなブロックで切り分けていくと、以外と作業方法は一貫性があるものです。

運搬作業については、そこまで多くないはずです。台車やクレーン・フォークリフトなど、いくつかしか運搬方法はないと考えます。

加工作業はどうでしょうか?

その機械で出来る特徴的な加工はそう多くはないはずです。

ワークの形状による場合や、工具の形状による場合など、こちらも実際の加工方法で考えてみるといくつかの大きなグループが出来ると考えます。

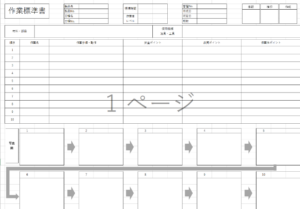

作業手順書(作業標準書)テンプレート

作業手順書(作業標準書)のテンプレートをお名前とメールアドレスの送信でダウンロードいただけます。

Excelの操作に慣れていない方用に説明を入れていますので、誰でも簡単にお使いいただけます。

見やすい作業手順書の作り方

見やすい作業手順書を作るのにはどうすれば良いのか?という事に重点を置き、上記のテンプレートを作っています。

作業手順書の目的に合わせ、安全ポイント・品質ポイント・作業性ポイントの欄があるのが特徴です。

これにより、作成時に改めて、安全・品質・作業性について考えるきっかけとなりますし、実際に記入していく事で、作業手順書を使用する作業者は安全に、効率よく良い製品を作る事ができます。

また、写真の欄を別枠で設ける事で、写真のない見づらい作業手順書にならないようにしています。

多くの作業手順書は自由に写真を張り付ける仕様になっていますが、作成者に任せると、写真を張る必要性を感じにくく、文章が多い作業手順書になってしまいます。

これでは、新人や素人作業者は理解するのに時間がかかります。

人は空いてる欄を埋めたくなりますので、写真の枚数を増やす事につながります。

このような工夫をしている作業手順書のテンプレートを是非お使いください。

まとめ

作業手順書は「人の成長」のために使うべきだと考えます。それは作業手順書を使う人だけではなく、作業手順書の作成者の成長につながります。

G.F.Consultingの作業手順書テンプレートでは、「安全・品質・作業性・見やすさ」にこだわったものになっています。

多品種少量の工場でも数量やリピートの多い製品や、大きなグループ分けを行って、作業手順書を有効活用していきましょう。